L'article suivant est tiré de l'excellent ouvrage "La technique de l'alpinisme" publié chez Arthaud par E. Frendo et M. Pourchier en 1943. Cet ouvrage marque un virage entre les années d'avant guerre et l'alpinisme moderne des années 50. On y retrouve un inventaire du matériel utilisé à cet époque qui a par ailleurs été recomplété par des publications de la même époque issue du CAF dont le manuel de camping et de bivouac en montagne.

Considérations générales

En montagne, les changements de températures étant très brusques, l’alpiniste doit se vêtir de telle façon qu’il puisse se couvrir ou se découvrir rapidement.

L’habillement de l’alpiniste doit répondre à quatre conditions : être chaud, léger, solide et imperméable.

Il est possible d’obtenir :

- La conversation de la chaleur, par l’utilisation de la laine ;

- La légèreté, par l’utilisation de la toile ;

- la solidité, par le choix des tissus ;

- l’imperméabilité (non absolue), par des tissus enduits ou mieux par l’isothermie (superposition de deux vêtements de même nature. Exemple: L’alpiniste mettra deux paires de chaussettes, deux Chemises, deux anoraks, deux paires de gants, etc.).

L’habillement de l’alpiniste comprend :

- des vêtements de corps (ou sous-vêtements) 2 chaussettes, bas, chemise, caleçon, maillot, etc.;

- des vêtements de marche : pantalon, chandail, chaussures, coiffure ;

- des vêtements protecteurs : gants, moufles, lunettes, guêtres, cagoule, etc ,

Les vêtements de corps

Chaussettes

Mettre sur la peau une paire de chaussettes en laine douce (ou mieux en soie). Mettre une paire de chaussettes en laine grasse (non dessuintée) par-dessus : la laine grasse absorbe mal l’humidité, donc permet de réduire le risque de gelure.

Eviter les chaussettes en coton qui s’imprègnent d’humidité, durcissent une fois mouillées et blessent les pieds.

Bas

Prendre de préférence des bas sans pied, maintenus sous la cambrure par un élastique large et les choisir en laine grasse épaisse (tricotée double). Les bas doivent être plutôt longs, et il n’est pas désagréable de les porter remontés au-dessus des genoux.

Chemise

Les Chemises les meilleures sont en jersey de laine, tissu chaud et souple qui absorbe la transpiration et qui, une fois mouillé, ne donne pas une impression de froid comme les tissus de fil. Le jersey de laine est préférable à la flanelle, parce que plus solide et moins rêche. On n’a pas intérêt à prendre des chemises en pure laine; un léger pourcentage de coton rend le tissu plus solide et plus aisé à laver. Il faut éviter de porter des chemises à manches courtes (type Lacoste), ainsi que des chemises s’arrêtant à la taille, parce qu'elles ne tiennent pas suffisamment chaud, au niveau des avant-bras et de l’abdomen.

Caleçon

Les alpinistes ont intérêt à porter en montagne des caleçons longs, qui seuls protègent efficacement les jambes du froid. Ces caleçons seront, comme les chemises, en jersey de laine.

Maillot

Un maillot de buste, ou mieux un chandail sans manches en jersey de laine, est non seulement agréable mais utile à porter. Ce chandail, dont la forme doit être longue et dont le col doit fermer haut, est destiné à protéger du froid les régions sensibles du corps : poitrine, reins, ventre, sans diminuer l'aisance des mouvements des bras. Il doit être porté de préférence à l'intérieur du pantalon et remplace avantageusement l’ancien gilet.

Les vêtements de marche

Pantalon

La forme la plus pratique pour .un pantalon de montagne est la forme knicker (forme courte s'arrêtant à 10 cm au-dessous du genou). Eviter les « golfs » longs, ainsi que les pantalons longs du type « skieur » dont le bas s’accroche aux ronces et aux rochers et que la neige mouille en fondant. Le meilleur tissu pour un pantalon de montagne est le drap dit « drap de montagne » (BESSANS, BONNEVAL) qui est tissé avec des laines non dessuintées, donc naturellement imperméables.

Le whipcord de première qualité, est également à conseiller. Eviter le velours de laine qui, très agréable sur du rocher sec, se mouille au contact de la neige et sèche difficilement.

La culotte dite « de cheval », même modifiée, n'est pas à conseiller : elle gêne les mouvements dans la marche comme dans l'escalade.

Un « short » est quelquefois agréable à porter au cours de marches sur sentier, mais il faut éviter d’en porter sur les glaciers (risque de glissades, de gelures ou de coups de soleil aux jambes), mis par dessus le pantalon de drap au cours de l’exécution des descentes en rappel, le short de toile facilite le glissement de la corde sur la cuisse.

Chandail

Le chandail pour l'alpiniste moderne, remplace la vareuse d’autrefois. Plus léger, plus chaud et plus souple, il ne gêne pas les mouvements et peut être porté au cours des escalades les plus difficiles. Ce chandail doit être épais (laine double) et suffisamment long pour recouvrir le ventre; le col doit pouvoir se fermer sous le cou et même se remonter.

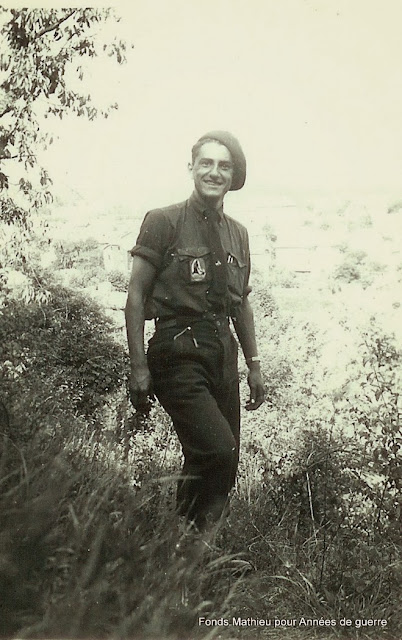

Coiffure

La coiffure la plus pratique est le béret du type alpin, suffisamment large pour qu’on puisse l'enfoncer par dessus les oreilles quand il fait froid, et le mettre en forme de visière pour garantir le visage de la pluie, du soleil ou de la neige. On peut recommander aussi le chapeau de feutre, qui protège de la pluie et des pierres détachées par la corde. La casquette en toile blanche est aussi très commode pour les courses sur glacier.

Passe-montagne

Ils ne servent généralement pas à grand-chose, on le remplace avantageusement par un foulard de soie ou de laine.

Chaussures de montagne

Une bonne paire de chaussures de montagne doit présenter les caractéristiques suivantes :

- semelle de forte épaisseur (15 mm), assurant l'imperméabilité et l’insensibilité aux aspérités, peu débordante ;

- talon très large, nécessaire pour les descentes qui se font sur les talons, et cousu pour pouvoir recevoir les chocs les plus violents sans risque d'être arraché;

- trépointe retournée et cousue, pour assurer un maximum d'imperméabilité;

- tige à double épaisseur, pour la protection contre le gel ;

- en cuir gras, pour être imperméable à l'eau et résister à l'action corrosive de la neige ;

- en une seule pièce avec une seule couture, pour être plus étanche ;

- avec un tirant à l’arrière, pour faciliter l'introduction du pied clans la chaussure ;

- élevée, pour maintenir la cheville et permettre un ajustage efficace de la bande de cheville ;

- bout renforcé et relevé, pour éviter les gelures dans la neige et les coups dans les pierres ;

- langues doubles (dont une à soufflet), pour assurer une fermeture hermétique.

RhIBN(oZ,m-ZQ~~_3.JPG) |

| Affiche Bally du milieu des années 30 |

Cloutage

Une chaussure de montagne doit être utilisée cloutée.

Le cloutage doit être réalisé :

- soit avec des clous d'acier (type TRICOUNI) pour les courses de glace;

- soit avec des clous en fer forgé (type ailes de Mouches) pour les courses de rocher ;

- soit, formule plus commune, avec un cloutage mixte.

Dans ce dernier cas, il est recommandé d'utiliser un talon du type Tricouni.

NB : Pour le milieu de la semelle, éviter les clous ronds en acier du type courant (qui glissent sur le rocher), mais utiliser de préférence des clous pointus pyramidaux en fer doux.

|

| Illustration des différents types de cloutage pour chaussure de montagne (Manufrance d'avant guerre) |

Chaussures d’escalade

|

| Georges Albert sortant d'une cheminée |

Avec semelles de corde

Avantages : Prix de revient peu onéreux ; bonne retenue sur les petites prises ; bonne tenue sur le rocher mouillé.

Inconvénients: Faible adhérence ; usure rapide.

Avec semelles de toile de feutre

Mêmes avantages et inconvénients que la corde ; sont plus solides, mais coûtent plus cher. Le feutre presse souple (appelé "manchon" dans les Dolomites) est d’adhérence bonne sur le granit (mais usure rapide) et excellente sur le calcaire.

Avec semelles de crêpe

Avantages; Excellente adhérence; grande résistance.

Inconvénients : Glisse sur le rocher humide

Avec semelles type « Paraboot »

Mêmes avantages et inconvénients que le crêpe ; glisse moins sur le rocher mouillé.

Avec semelles type « Vibram »

Semelle de caoutchouc dur antidérapant avec cloutage embouti en relief : parait être la meilleure formule trouvée jusqu’à ce jour pour les chaussures d’escalade; toutefois, pour les passages extrêmement difficiles, le crêpe est supérieur. Ce type de chaussures a en outre l’avantage en haute montagne de pouvoir être conservé au pied sans gêne pour de courts passages en neige ou en glace.

NB : Il faut savoir qu'une bonne paire de chaussures d’escalade doit présenter les caractéristiques suivantes :

- être montante, avec une tige en cuir de préférence ;

- être très ajustée ;

- avoir des semelles non débordantes.

Les vêtements protecteurs

Gants

Une paire de gants à cinq, ou mieux deux doigts (index et pouce) en laine grasse tricotée double est nécessaire pour protéger les mains contre le froid. Ces gants doivent avoir une longue manchette (10 cm. Au minimum) pour recouvrir tout le poignet.

Assurent seules la protection absolue des mains en cas de mauvais temps. Elles s’utilisent par dessus les gants de laine en cas de neige; de tourmente ou de grand froid.

Elles doivent être de forme arrondie pour recouvrir tous les doigts (sauf le pouce) et doivent posséder une longue manchette en tissu élastique pour protéger le poignet.

|

| Publication Manufrance de l'immédiat après guerre |

Moufles

Les meilleures moufles sont en cuir chromé, et non en cuir gras qui gèle au froid. Une doublure intérieure en laine a plus d'inconvénients que d’avantages; elle absorbe la transpiration et sèche difficilement.

Lunettes à neige

Sont indispensables pour la protection des yeux contre la lumière des hautes altitudes (radiations ultra-violettes). Ces lunettes doivent de préférence être en verre. La meilleure nuance, à la fois la plus efficace et la plus agréable parce que ne dénaturant pas les couleurs, est la teinte fumée. La première qualité à rechercher dans la forme des lunettes à neige doit être l'aération nécessairement abondante. Les lunettes à coque dite "rodoide" ne sont pas suffisamment aérées ; par contre, les lunettes de soleil ordinaires n'offrent pas suffisamment de protection latérale. Le type de lunettes à coque d’aluminium très aérée (type « Soudeur ») semble être, parmi les types usuels, le mieux adapté aux exigences des réverbérations intenses.

Guêtres, bandes de cheville

La guêtre assure une fermeture hermétique du haut de la chaussure ainsi que du bas du pantalon. Le modèle le plus pratique et le plus efficace est le manchon guêtre en tissu élastique, à condition qu’il soit maintenu par une courroie sous le pied.

On peut également utiliser une courte molletière (1 mètre) de drap, à condition de la prendre large (10 centimètres).

Eviter tout ce qui peut comprimer le mollet, comme les molletières longues ou les guêtres hautes.

|

| Publication contemporaine de la 2de guerre mondiale pour la célèbre marque SPORFLEX (guêtres et serre tête élastiques) |

Veste-Anorak

- vareuse en forme de blouse (ou anorak) ;

- vareuse en forme de raglan (ou windjacke). Cette dernière est moins pratique, parce que plus encombrante (les pans s'accrochent au cours de l’escalade).

La meilleure forme parait être celle d'un blouson ample, ouvert sur la poitrine et serré à la taille par un cordonnet ; un capuchon amovible et un col pouvant se remonter le complètent utilement. Les manches, montées à pivot, doivent pouvoir se fermer par une patte de serrage.

L’anorak doit être en toile légère (coton ou popeline) au tissage très serré. L’imperméabilité de ce vêtement ne doit pas être obtenue au moyen d’un enduit, mais grâce à une double épaisseur de tissu.

Ce vêtement se porte de préférence à l’intérieur du pantalon, ce qui permet d’avoir plus chaud.

Sac de montagne

Deux principaux modèles de sac peuvent être employés selon la course envisagée.

Grand sac

On peut conseiller le sac à armature métallique externe (type BERGAN) ou mieux un sac à armure interne (type TAUERN). Quelle que soit la forme choisie, il faut retenir : que le tissu n’est jamais assez fort, qu'un fond en cuir augmente considérablement la solidité du sac, qu'un large rabat est nécessaire pour assurer l’étanchéité de la fermeture, que deux poches extérieures sont suffisantes et que les bretelles doivent être larges et autant que possible doublées de feutre ou de caoutchouc mousse. Ce type de sac sert pour monter au refuge et pour les courses faciles.

|

| Jean Meunier, 1937 |

|

| Série de sacs porté par cette colonne |

Sac d’escalade

Indispensable pour les courses difficiles, ou on ne peut abandonner ses effets avant d’aborder les difficultés, ce sac doit être aussi léger que possible, sans armature ni poches extérieures, et de forme allongée dans le sens de la hauteur.

Il est à noter qu’un sac ne doit pas être alourdi par des boucles, courroies et mousquetons extérieurs qui ne servent généralement à rien; un alpiniste met habituellement toutes ses affaires à l'intérieur de son sac.

Le matériel de bivouac

Le matériel de bivouac de haute montagne doit :

- Etre léger et peu encombrant. En principe, la charge supplémentaire occasionnée par le matériel de bivouac ne doit pas dépasser trois kilos pour les courses difficiles, cinq kilos pour les courses offrant peu de difficultés.

- Etre très résistant. La violence des tempêtes en haute montagne, le poids de la neige, soumettent ce matériel aux plus rudes épreuves. '

- Tenir chaud. Pendant les heures de repos et de sommeil, on doit pouvoir supporter de basses températures sans crainte d’accidents dus au froid.

- Protéger efficacement contre le vent. L’obturation du matériel de couchage et de la tente doit être complète pour empêcher l'air froid de circuler dans l'abri et la neige d'y pénétrer.

- Etre d’une utilisation simple et rapide. Le campeur doit pouvoir se mettre rapidement à l’abri malgré la fatigue, le froid, la tourmente.

On peut grouper ce matériel dans les catégories suivantes :

- Vêtements spéciaux

- Matériel de couchage

- Matériel abri

Vêtements spéciaux

Grande cagoule en tissu imperméable

Pour la grosse pluie, les orages, la tourmente ou le bivouac, seuls les vêtements en tissu caoutchouté assurent une protection efficace; parce que seuls réellement imperméables. Il peut être très utile à un alpiniste de posséder une grande cagoule en tissu caoutchouté (type cagoule Allain) à capuchon attenant, suffisamment ample pour pouvoir être portée par-dessus les autres vêtements sans gêner les mouvements et suffisamment longue pour recouvrir les genoux. Les tissus employés, de préférence soie ou percale, doivent être doublés et contre-collés à 45° sur un gommage interne ; ils sont rigoureusement imperméables et pratiquement indéchirables.

Veste en toile de soie avec manches fourrées et col croisant bien. Des manchons de laine ou des bandes en tissu élastique assurent la fermeture hermétique aux poignets et à la ceinture.

La veste en duvet doit être préférée à plusieurs chandails, mais ne supprime pas cependant un jersey de corps.

Sac en tissu imperméable

Pour la protection des jambes. Ce sac doit être suffisamment long pour qu’on puisse le serrer à la taille au moyen d'un cordonnet. Le tissu doit être le même que celui de la cagoule.

Foulard de soie ou de laine

Accessoire très léger, utile pour protéger le cou et le visage.

Matériel de couchage

Sac en duvet individuel

Sac confectionné avec la même matière que celle de la veste duvet. Le sac se ferme par un cordonnet au-dessus des épaules; la partie supérieure du sac se prolonge par un capuchon qui se rabat sur la tête.

Demi-matelas pneumatique en soie gommée.

Isolant du sol le corps, sauf les jambes, le matelas est réalisé e soie gommée d’un poids de 400 g environ.

|

| Sur la personne de gauche on constate le volume occupé par le duvet dans le sac... |

Sac à chaussures

En toile, pour éviter la détérioration du duvet quand on garde les chaussures.Matériel abri

En avril 1932, un fabricant parisien importa d’Autriche le sac portefeuille dit sac-tente Zdarsky» et probablement utilisé pour la première fois par M. A. Horeschowsky en 1923. Ce sac fut peu à peu transformé pour aboutir à un modèle assez convenable, mais lourd et peu confortable. En 1934, un alpiniste français étudia et créa sur des bases nouvelles un ensemble de bivouac, appelé « Ensemble bivouac Intégral » que nous décrivons en détail, car il semble être la solution rationnelle du problème.

Sac tente Zdarsky

Une courte description de ce premier matériel, spécialement destiné au bivouac de haute montagne nous semble utile du point de Vue historique.

Ce sac, dans le modèle primitif, était composé de deux rectangles de tissu de coton imprégné d’un produit spécial le rendant rigoureusement imperméable et assez résistant aux intempéries et à l’usure, cousus sur trois côtés, l’une des longueurs servant d’entrée; ses dimensions d’environ 1 mètre sur 2 permettaient à deux campeurs de s’y tenir assis. Sa caractéristique principale, outre son imperméabilité, était de ne nécessiter aucun montage, les alpinistes soutenant la faitière de leurs têtes servaient de mats et leurs jambes maintenaient la toile au sol. La forte condensation et la respiration nécessitaient une fenêtre. Dans quelque cas, des cordelettes permettant de la suspendre à des rochers en augmentant un peu de confort. Son poids, inférieur au kilogramme, et son encombrement restreint, une fois plié, l’auraient rendu commode sans les défauts de « condenser » énormément (comme pour tous les tissus imperméables), de n’avoir aucune forme et de ne permettre de s’étendre qu’inconfortablement.

Modifié progressivement, il devint trapézoïdal avec deux fenêtres, permettant de s’étendre et condensant moins, mais devint aussi plus lourd et plus encombrant et toujours peu isolant thermiquement.

La réponse à ses différents désagréments fut trouvée dans l’ensemble Bivouac Intégral.

L'ensemble bivouac intégral

L’idée directrice fut d'empêcher la déperdition de la chaleur du corps et de le protéger contre toutes les intempéries.Cinq pièces principales remplissent ces deux offices, constituant deux équipements se complétant et formant un tout.

- Une cagoule de bivouac en soie caoutchouté : 350 gr

- Un pied d'éléphant caoutchouté : 200 gr

- Un matelas pneumatique court : 400 gr

- Une veste duvet en soie : 400 gr

- Un duvet en soie : 800 gr

Tente

La tente adoptée pour les courses en haute montagne est la « tente isotherme », tente imperméable à la chaleur. Cette tente est complètement enveloppée par un double toit et par une toile de sol cousue sur les « côtés murs » de la tente. La couche d'air emprisonnée entre la tente et le double toit, maintenue immobile, empêche presque toute déperdition de chaleur (sans chauffage, avec une température extérieure de - 5°, la température intérieure monte facilement à +10°).

Le matelas d’air qui se trouve entre les deux tentes, tout en étant imperméable à la chaleur, permet une aération suffisante à l'intérieur de la tente, et empêche toute condensation. Ce matelas d’air constitue, en outre, un amortisseur qui protège la tente des coups et du poids de la neige.

Matériel servant à la fabrication des tentes

Le tissu offrant le plus d’avantage est le tissu « hydrophile », qui absorbe l’eau grâce à son tissage serré. L’eau ruisselle sur les deux surfaces du tissu fortement tendu, elle circule par capillarité dans les fibres, mais de ce fait ne risque pas de s’égoutter à l'intérieur de la tente lorsqu’on touche la toile.

Avec le tissu hydrophile, perméable à l’air :

- la condensation à l’intérieur de la tente n’est pas à craindre,

- toutes les ouvertures de la tente peuvent être obstruées,

- l'aération se faisant à travers le tissu.

Pour réaliser des tissus hydrophiles solides, légers et d’un prix moyen, on emploie le coton (type toile à ballon, toile à parachute). Poids approximatif du tissu : de 60 à 80 grammes au mètre.

Tissu de toile de sol

Tissu rigoureusement imperméable résistant au contact d’un corps dur et au pliage (même tissu que celui employé pour la cagoule). '

Mats

Mâts en duralumin à éléments séparés et interchangeables, s’emboitant les uns dans les autres. Pour éviter leur enfoncement dans la neige, les mâts sont soutenus par de larges coupelles.